2023年1月29日海洋学著名期刊Limnology and Oceanography Letters发表了我研究组袁忠伟博士研究生题为 “Potential drivers and consequences of regional phosphate depletion in the western subtropical North Pacific” 的最新研究成果。该研究综合现场观测、船载培养、卫星遥感及数值模拟等手段,系统揭示了亚热带西北太平洋区域性磷匮乏的潜在形成机制与生态效应,为预测未来大气沉降增强对相关海洋生物地球化学过程的影响提供了理论基础。

研究背景 Background

在全球绝大多数低纬度海区,浮游植物的生长主要受到氮限制。但在某些局地区域,表层磷酸盐浓度亦能低到形成氮、磷共限制的状态。已有研究表明,反硝化作用、生物固氮作用和大气氮沉降等均能调控磷酸盐的分布,且生物在磷酸盐缺乏的情况下会产生一系列的应激反应,如采用不含磷的组分取代磷脂、吸收利用还原态的磷(+3价)、上调碱性磷酸酶(水解溶解有机磷并释放磷酸盐)活性等。亚热带西北太平洋流涡区因其表层营养盐浓度极低而被称为“海洋荒漠”。受传统营养盐测试方法检测限较高的限制,迄今对该海区表层磷酸盐空间分布格局、控制机制及其对浮游植物影响的认识仍相当匮乏。

研究结果 Research Results

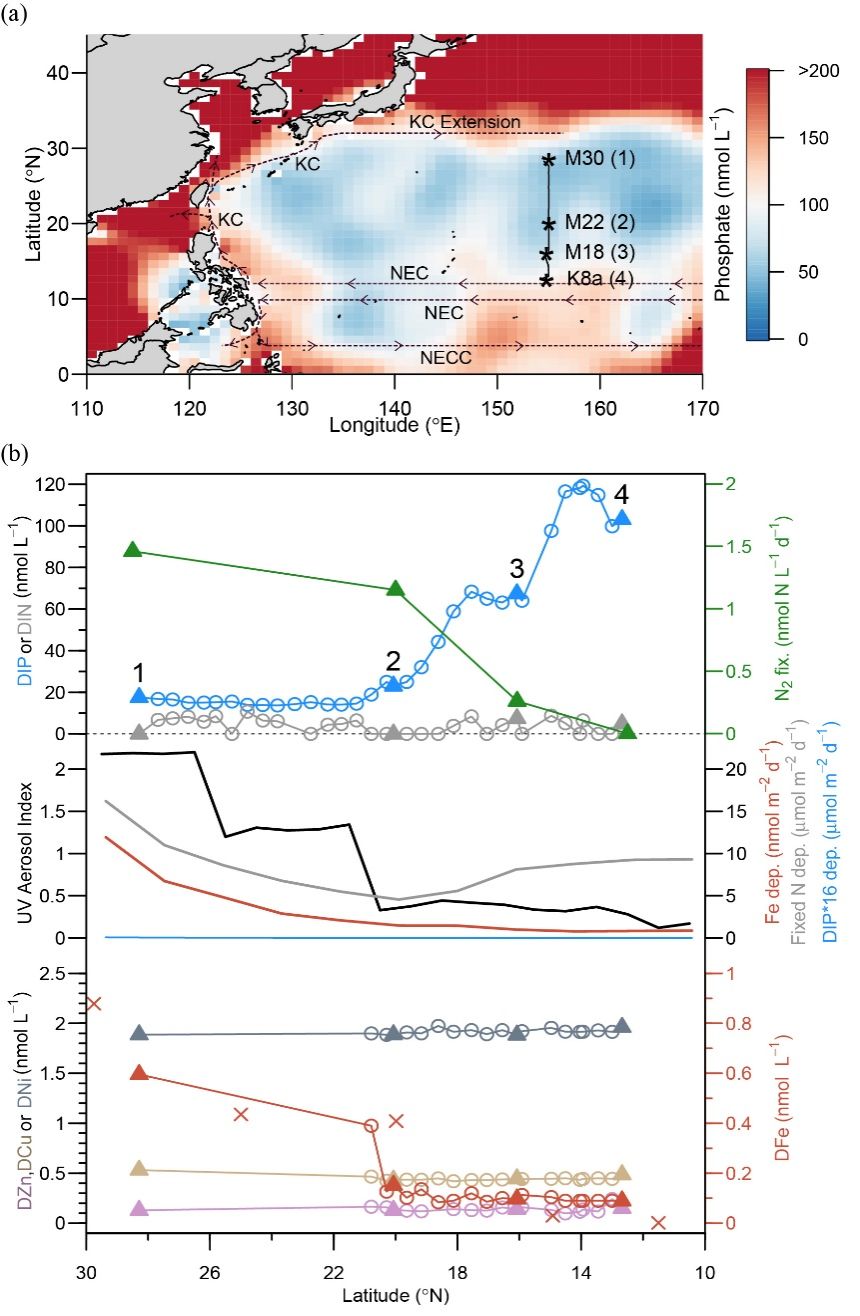

该研究依托由戴民汉教授主持的基金委重大项目“海洋荒漠生物泵固碳机理及增汇潜力”(Carbon-FE),基于低浓度营养盐检测方法,首次获得了亚热带西北太平洋流涡区高精度表层磷酸盐数据。发现该区域磷酸盐北低南高,呈现与固氮速率(北高南低)相反的经向分布特征。结合模型与实测的海洋表层铁浓度结果,揭示了大气沉降铁的输入可能是导致两者经向差异的主因,即北部较高的大气铁沉降支撑了较高的固氮速率,并造成更多的磷酸盐被消耗而形成磷匮乏(图1)。

进一步通过营养盐添加培养实验发现调查海区的浮游植物生长主要受氮限制;而在磷匮乏的北部区域,浮游植物生长同时还受到磷限制,水体中活性较强的碱性磷酸酶也指示了N-P共限制状态;但是,该限制状态在添加航次前收集的气溶胶颗粒时能得到较大程度的缓解,表明大气沉降能有效促进浮游植物的生长。

生物固氮和大气氮沉降是表层海洋外源氮的主要来源,但两个过程几乎不提供外源磷,导致浮游植物在利用外源氮的同时增加对表层原位磷酸盐的消耗,磷胁迫进一步加剧,最终使得浮游植物更多地依赖溶解有机磷等内生磷的循环来满足自身的磷需求。值得注意的是,尽管生物固氮和大气氮沉降均会造成磷酸盐浓度的降低且在短期内存在协同作用,但如果大气沉降的氮通量持续增加,固氮生物将会因与非固氮生物竞争有限的磷和铁而失去优势,固氮速率减弱,进而造成这两个过程的解耦。

图1:研究区域及表层营养盐等参数的经向分布

研究团队及资助 Research Group and Funding

该论文第一作者为厦门大学博士生袁忠伟,通讯作者为戴民汉教授,共同作者还包括德国亥姆霍兹基尔海洋研究中心(GEOMAR)Thomas Browning博士、上海交通大学张瑞峰教授、复旦大学陈莹教授、海南大学杜川军博士、厦门大学硕士生王承望、博士生汪燕敏、刘志宇教授、柳欣教授和史大林教授。该研究获得国家自然科学基金项目(41890804和41730533)的资助。袁忠伟获得近海海洋环境科学国家重点实验室海洋环境创新型人才国际合作培养项目(202106310003)的支持。

论文来源:Yuan, Z., Browning, T.J., Zhang, R., Wang, C., Du, C., Wang, Y., Chen, Y., Liu, Z., Liu, X., Shi, D. and Dai, M., 2023. Potential drivers and consequences of regional phosphate depletion in the western subtropical North Pacific. Limnology and Oceanography Letters, doi.org/10.1002/lol2.10314.